攝影:©TNC(Brian Richter)

報告選取了我國發展最快、規模最大的30個城市作為研究樣本,整理分析了這些城市供水的水資源現狀。

中國應對水資源挑戰的解決方案需要同時考慮自然生態系統和傳統工程措施。而投資水源保護地,加強對相關集水區河流、森林和農田的科學保護和管理,是積極應對城市用水壓力、防治水污染的重要舉措;在許多城市,水污染的預防通常比事后治理具有更高的成本效益。

攝影:©Patrick McCarthy

第一章 城市供水來源

關鍵字:地表水源集水區

通過收集公開數據資料進行分析后發現:

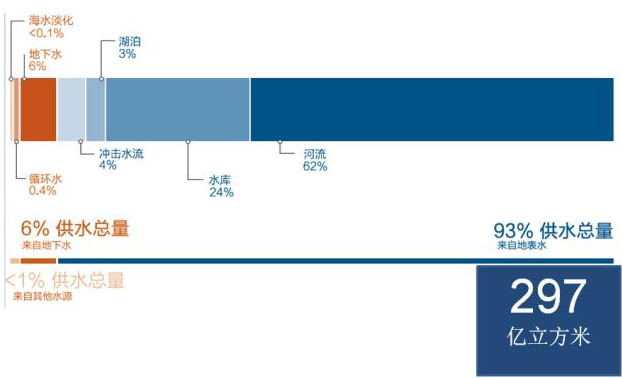

這30個樣本城市城區市政供水約有93%來自地表水源,每年約297億立方米。

這些地表水源主要依賴135個地表水源集水區,集水區總面積達3.65億公頃,相當于我國國土陸域面積的39%。除了保障城市水供應之外,大約8.6億人的社會經濟狀況與這些水源集水區密切相關,同時,這些水源集水區覆蓋了42%的中國生物多樣性優先保護區域,以及一半的中國重點生態功能區。

城市地表水源集水區為城市提供大部分的供水,城市供水安全與地表水源集水區的活動緊密的聯系在一起,同時地表水源集水區對生物多樣性也非常重要。地表水源集水區的規模和土地使用模式很大程度上決定了城市供水的潛力和水質狀況,以及相應的水源傳輸和處理成本。

第二章 城市水源集水區現狀

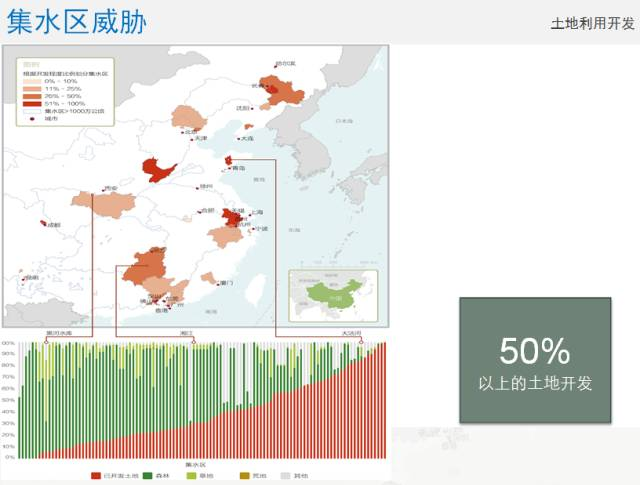

關鍵字:土地利用方式

分析城市小型地表水源集水區所面臨的缺水壓力及威脅:

在三分之一的相對較小的地表水源集水區內,超過50%以上的土地被用于農業和城市建設的開發,土地的開發和退化給城市水源帶來了非點源污染的風險。

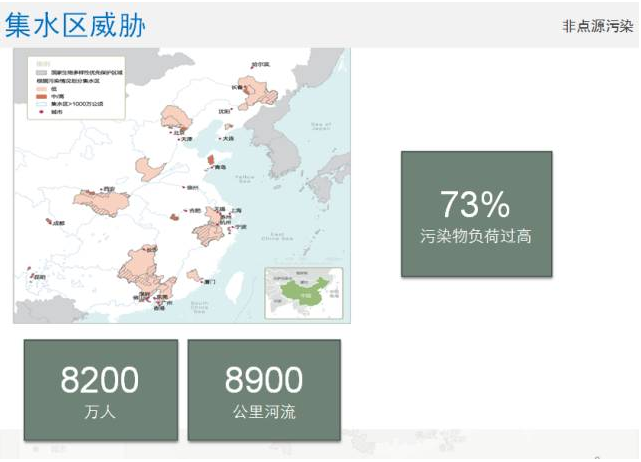

由于集水區的土地利用方式改變使得73%的集水區非點源污染物(包括泥沙、營養物磷)負荷處于中\高水平,因此約8200萬人的用水質量可能受到泥沙的潛在影響,生物多樣性優先保護區域內的8900公里的河流也可能受到威脅。

第三章 集水區保護的潛在價值

關鍵字:生態治水方案

在城市小型地表水源集水區的特定關鍵區域實施生態治水方案后的效益成本分析。

四種生態治理措施:保護森林、森林恢復、改善農業管理實踐和實施河岸帶修復;

如果能在關鍵區域約140萬公頃(集水區面積的3%)的土地上采取特定生態治理措施,則至少可以減少這些小型水源集水區10%的非點源污染物負荷水平(泥沙和營養物磷)。

在過去五年內,我國平均每年的生態補償支出約為80億美元。而通過計算發現,每年約3億美元的成本支出就可取得上述治理效果。其花費少于當前我國國家生態補償總支出的4%。

在30個發展最快的城市中,一半城市開展生態治水能節約客觀的水處理費用,而其中四個城市開展生態治水所節約的水處理成本能抵消生態治水所需成本。

與投入的成本相比,生態治水除了能改善城市居民的飲用水水質,還能提高生態效益和社會經濟效益。

攝影:©TNC(CJ Hudlow)

第四章 利用市場機制保障城市供水安全

關鍵字:生態治水機制探討

與大家共同探討不同的生態治水機制,列出水基金信托案例拋磚引玉。

TNC 龍塢小水源地保護項目地 攝影:©TNC(張海江)

我國已經在著力解決所面臨的水資源問題,部分城市已開始投資生態解決方案。還有哪些好的生態治水方式,希望大家共同探討。

水基金是為了保護水源集水區,利益相關方成立的一種長效資金和管理機制,目前,水基金模式已在厄瓜多爾、巴西以及北美、非洲很多地方應用,并取得了成功的經驗。

我們認為水基金為實施生態治水提供了一個可持續的資金機制和治理平臺,能調動地方政府、企業以及其它利益相關方投資參與水源保護。為我國大范圍實施生態治水提供了一條可行之路。

攝影:© Scott Warren

本報告希望利用數據和模型構建出保護城市水源集水區的成本效益分析框架;同時探討生態治水這一策略的未來潛力。但由于資料不足,特別是近幾年我國城市發展較快、城區范圍變化較大、城市水源及供水量變化較大,資料收集比較困難,加之在集水區缺水壓力、非點源污染物負荷分析以及生態治水成本效益時,使用的是易獲取的公開數據和統計數據,結果難免出現偏差,敬請諒解!在此,也請各位同仁多提寶貴意見,在未來的相關研究中改進。感謝大家對于《中國城市水藍圖》報告的關注!